东方网记者张欢6月9日报道:天通庵路190号,商务印书馆第五印刷所旧址所在。1932年,日军无情的弹药投向了商务印书馆建筑群,摧毁了位于宝山路的总厂和一街之隔的东方图书馆。85年后,在炮火中得以幸存的第五印刷所被整体复原,并于昨日正式揭牌。她将以当年的样貌,承载延续商务印书馆120年的历史文脉和跨世纪的“上海渊源”。图片说明:位于天通庵路的印刷所旧址,中央塔楼是其标志性结构

图片说明:印刷所旧址举办的“千丈之松——商务印书馆创办120周年专题展”

在沪仅存的印书馆旧址单体建筑

1897年2月11日,商务印书馆在上海诞生,创办之初只是位于江西路的几间印刷小作坊。在创办人夏瑞芳、鲍氏兄弟等人以及早期便加入并成为掌门人的张元济的潜心经营下,商务印书馆逐渐扩大规模,增厚实力,成为当时首屈一指的出版业巨擘。她坚持以“昌明教育,开启民智”为己任,竭力继承中华文化,积极传播海外新知,是中国唯一一家跨越三个世纪,历经120年的出版机构。

1902年,几经易址的商务印书馆进入闸北,逐步修建起了新的厂房和图书馆。当时的闸北,如今的静安区,成为商务印书馆在上海的“大本营”。

据了解,此次被修复的印刷所旧址始建于1920年,原是五洲大药房建造的仓库,1922年连同基地厂房一起出让给了商务印书馆,并于次年被设为第五印刷厂。该处如今已被列入静安区不可移动文物,也是静安区目前仅存的商务印书馆旧址单体建筑。

在修复过程中,上海万科协同相关文物单位采用了整体复原的方法。对建筑的核心特征中央塔楼进行切割平移,原样修复。所有建筑材质的选取、立面线角的处理也都完全参照历史图纸。复原后的该址将成为静安区一处重要的文化纪念地和一个重要的文化产业品牌。

创造世界吉尼斯纪录的“镇馆之宝”

商务印书馆创办初期,主持者张元济便有“以辅助教育为己任”的使命担当。在早期的出版物中,除了教科书、外国名著以外,辞典工具书占了较大的比重,并创造了不少业界“第一”。如1908年出版第一部由中国学者自己编纂的双语辞典《英华大辞典》,1915年出版中国第一部以语词为主、兼及百科的大型现代语文辞书《辞源》,1917年出版中国第一部专科辞典《植物学大辞典》。

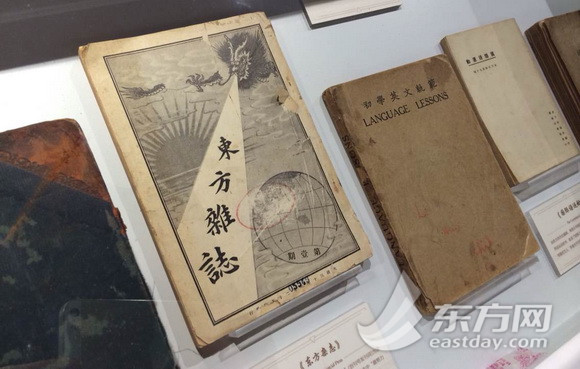

图片说明:由商务印书馆创办的《东方杂志》被誉为影响最大的百科全景式老期刊

图片说明:镇馆之宝《新华字典》

不过,最为今人熟知的恐怕还是出版了中国第一部规范辞书《现代汉语词典》,以及可以被誉为“镇馆之宝”的《新华字典》。

在印刷所旧址底层大厅,刚刚开幕的“千丈之松——商务印书馆120周年专题展”中,记者看到了一个专门陈列介绍《新华字典》的玻璃柜。从1957年第一版至2011年第十一版,各种不同封面色彩、大小厚度、扉页设计的字典摆放在架子上,体现了不同时代的特征,唤起不同年代的人对求学读书岁月的回忆。迄今为止,商务印书馆出版的《新华字典》仍是版本和修订次数最多的辞书,2016年获得了“最受欢迎的字典”和“最畅销的书”两项吉尼斯世界纪录。

除了陈展商务印书馆的代表性出版物、历史物件,展览还通过文字、老照片、以及声光电等形式,盘点了与商务印书馆有关的名人巨匠。如高梦旦、蔡元培、茅盾、郑振铎、叶圣陶都曾负责商务印书馆的编译编辑工作。

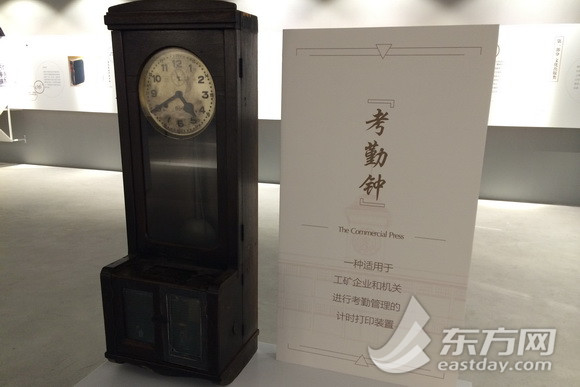

图片说明:一种适于工矿企业和机关的考勤钟

120年前,商务印书馆为何缘起上海?

6月10是“文化和自然遗产日”,商务印书馆作为老北站地区重要的历史文化印记,肩负着传承静安城区文脉的重要使命。印刷所旧址的复原揭牌,提醒着人们对中国现代出版历史的回望与追问。

商务印书馆为何诞生在上海?在昨日召开的“商务印书馆与中华文化自信”研讨会上,上海文史馆馆员、上海社科院历史所研究员熊月之对这个问题发表了看法。

“在商务印书馆创办以前,上海已经是中国印刷资本主义最为发达的城市。”据他考证:自1844年到1897年,中国新出版的书籍至少有75%是由上海出版的;1843年至1911年,上海至少先后存在过160家出版机构,这些机构可分为三种类型,一是教会系统的美华书馆等,二是中国官办的江南制造局翻译馆,三是私人资本经营的鸿宝斋书局等。

在他看来,商务的创办与发展,与上海比较发达的印刷资本主义市场有密切关系。由于商务印书馆的创办者曾是美华书馆的工人,直观地接触到现代出版企业的运作和各类实务,并对印刷技术有所掌握,因此“将商务印书馆早期历史放到上海出版文化的大格局中考察,可以清晰地看出其中的继承、损益脉络。”

不过,一个更为直接的原因是,百日维新遇挫后,一大批新型文化人南下上海为商务印书馆的初步发展提供了重要支撑。作为商务印书馆主持人的张元济也正是因为参加百日维新被革职才到了上海。据他估计:戊戌变法时期,上海至少集结了1200名新型文化人。而到了民国时期,由于上海多学科知识分子的高度集聚提供了有力支撑,商务印书馆迅速发展成为了特大型出版企业。